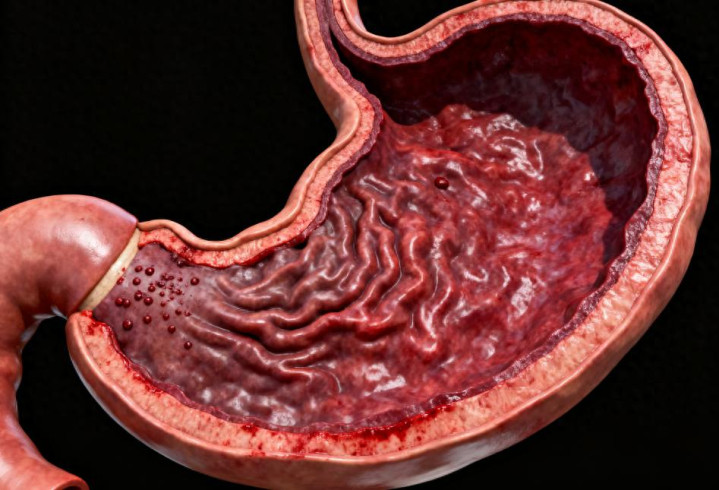

不少人误以为“胃病即胃酸过多所致”,胃痛发作时,便寄望于服用抑酸药来缓解,甚至选择默默忍受,认为如此便可挨过病痛。可真正折磨人的,往往不是一时的酸与痛,而是反复的糜烂、浅表溃疡、饭后烧灼、夜间隐痛,以及一到紧张或熬夜就复发的“老毛病”。这些症状背后常见的共同点,是胃黏膜这道“护城墙”被削弱了:一边要承受胃酸、胃蛋白酶的长期冲刷,一边还要面对幽门螺杆菌的黏附与炎症反应。如果把胃看作工地,酸和酶像“风雨”,幽门螺杆菌像“虫蛀”,黏膜屏障就是脚手架与防护网,既要挡风雨,也要让破损处能安全修补。

临床处理思路因此越来越强调“修与防并重”。抑酸药能让环境温和下来,抗感染治疗能在明确感染时清除病因,但若黏膜屏障本身迟迟修不好,即便一时缓解,也容易在高盐、辛辣、熬夜、压力增大等诱因下再度波动。于是,“把黏膜修好、把防护做牢”,成为减少复发、缩短病程的重要一环。

在这样的思路下,一类新一代的胃黏膜保护剂逐渐走红,其中应用较多的就是多司马酯片。它的来源于植物橙皮苷衍生物,主要在胃肠道局部起效,不吸收入血,安全性相对较高。它进入胃内后,能在受损黏膜表面形成一层“保护膜”,像临时覆盖层一样,将胃酸与胃蛋白酶的直接侵蚀挡在外,同时与胃蛋白酶生成络合物,降低蛋白酶对创面的持续破坏,从而为机体自我修复争取“安静的施工环境”。

仅有遮挡还不够,修复还得提速。多司马酯片在局部还能促进前列腺素PGE₂浓度上升,改善黏膜微循环,让血流把氧气与营养更有效地输送到“伤口”;同时增强生长因子表达,促进上皮细胞的迁移与再生,让糜烂处尽快“长皮”。从患者体验看,这种“防护+修复”的双重作用,往往体现在烧灼感减轻更稳定、进食后的不适波动减少,以及对反复小糜烂的恢复更踏实。

很多人关心幽门螺杆菌的问题。需要明确的是,幽门螺杆菌的确诊与根除,应以规范的抗菌联合疗法为核心;任何单一药物都不应替代根除方案。不过,当黏膜屏障更完整、酸暴露得到控制、局部微环境更健康时,幽门螺杆菌的黏附与定植机会会相应下降,复发风险也更可控。也就是说,把“修与防”做到位,配合规范的检查与治疗,有助于把幽门螺杆菌相关风险降下来,而非简单地“靠某一片药把菌杀掉”。

选择这类保护剂,还看重它主要在胃肠道局部起效、不进入血液循环的特点。对于需要与抑酸药、铋剂或根除方案序贯配合的人群,局部起效减少了全身暴露的顾虑。当然,“安全性较高”并不等于“人人随意用”。孕妇、哺乳期及儿童人群应谨慎使用;个别人群可能存在特殊禁忌或合并用药考量,开始使用前最好让医生评估整体方案与时机。

真正影响预后与复发率的,往往是“组合拳”。当症状明显或出现反复上腹痛、黑便、餐后加重、体重下降等警号时,务必就医评估,必要时行呼气试验、粪抗原、内镜检查等明确病因与分型;若确诊感染,就要按指南完成足疗程根除,并做随访复查;若以功能性疾病或慢性炎症为主,则在调整作息、饮食与压力管理的基础上,叠加黏膜保护、抑酸与促修复策略,逐步把波动幅度压下来。

用药期间,也请留意身体反馈。如果症状持续加重,或出现出血、穿孔等紧急迹象(如黑便、呕血、突发“刀割样”腹痛伴板样腹),不要寄望于药物自行“顶过去”,应立即就医。平日里,规律进餐、减少夜宵与烟酒、避免止痛药等胃黏膜“杀伤力”较强药物的随意叠加,是比任何“灵丹妙药”都更长期且可靠的保护。

总之,胃病管理不再是“止一时之痛”,而是“修一道屏障”。在专业评估与规范治疗的前提下,利用像多司马酯片这类以“表面成膜+蛋白酶络合”减损伤、“提升PGE₂+改善微循环+增强生长因子”促修复的策略,把修复与防护同时做到位,再配合针对幽门螺杆菌的规范检测与根除流程,以及可执行的生活管理,往往才能把复发曲线按下去,让胃真正回到稳态。

本文引文均源自公开可得的学术资料。作者声明无任何利益冲突。本文内容供医疗专业人士参考之用,非用于直接指导医疗行为;临床决策应以最新循证指南为依据,并充分考虑个体差异与本地实践条件。

杭州股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:炒股配资服务网威尔斯和奥利弗有望续约

- 下一篇:没有了