在国家大力推进优质医疗资源扩容下沉、全力构建优质高效医疗卫生服务体系的时代背景下,成都医学院第二附属医院·核工业四一六医院以“创新用人机制、引进名医团队、打造专科特色”为核心战略,在短短两年时间实现了肿瘤放疗技术的高质量快速发展。这一“创新机制驱动+大医引领”模式,不仅重塑放疗学科格局,更为中国核医疗技术产研用链式全面发展提供了可复制的范式。

创新机制引名医:高位突破发展壁垒

医院党委以创新机制为先导,展现敢为人先的改革魄力与担当,积极打破体制机制壁垒。在中核集团与中核医疗的战略支持下,党委书记江志强亲自率队“三顾北京”,成功引入我国放射肿瘤学领域首届“国之名医”夏廷毅教授团队,成立中核名医(夏廷毅)精准放疗中心,全面推动“产—研—用”深度融合。

图为2023年7月院方引入夏廷毅教授团队

这一“大咖赋能,赢得信任”的创新实践,不仅实现了名医技术、资源平台与核医疗产业的高位嫁接,更成为推进国家健康建设的生动案例:

——创机制引领专家下沉,破解区域医疗均衡失调难题;

——破壁垒打通医改末梢,助力惠民服务的最后一公里;

——树放疗技术特色优势,确立放射肿瘤治疗核心地位。

搭建平台强根基:夯实专科发展潜力

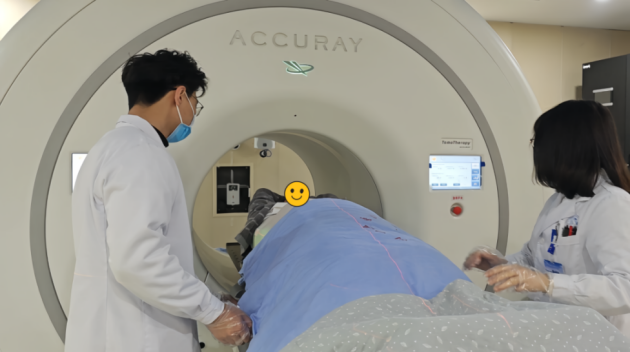

医院党委以高瞻视野,为核医疗技术“筑巢”,斥巨资配备螺旋断层放射治疗系统(TOMO)、瓦里安高端直线加速器(Vita-Beam)、大孔径定位CT、PET/CT、信息管理系统等放疗配套设施,确保专家团队落地就“有力可施”。

图为院方提前搭建平台确保专家团队落地就“有力可施”

精准放疗中心成立后,医院进一步投资采购放射外科治疗计划验证和TOMO计划验证设备,专为夏廷毅教授团队开展精准放疗和放射外科治疗所需的“高剂量、短疗程放疗模式”提供了坚实的质控保障。面对医院各科病房资源紧张的现状,院党委统筹调整科室布局,压缩其他学科床位,为放疗增加病床30张,从原有70张床位增至100张,从8楼扩展至8楼+14楼,充分展现对学科建设的高度重视与坚定支持。

同时,在战略层面还积极支持夏廷毅教授团队在原有肿瘤科的基础上,增设放射肿瘤科,突出精准放疗与放射外科无创治瘤特色,满足“专科专病专治”的亚专业诊疗要求;在战术层面,全面支持夏廷毅教授团队倡导的坚定放疗人“三个自信”的治疗理念和推行“保病人疗效与生活质量”的先进治疗方案。

两年来,放疗门诊量增长42%,TOMO放疗病人年增幅超80%,28个省和直辖市40余种癌症患者慕名而来,川外患者占比由3%大幅跃升至25%,出现“北上广患者逆流西行”的奇观。

——早期肺癌放射外科治疗占比达16%,引无创之新风向;

——大幅缩短放疗次数,降低治疗成本,提高患者可及性;

——实现让病人“活着还活好”的目标,提高了幸福指数。

多科协同提效能:全力释放链式效益

在医院党委的支持下,精放中心与核医学科、影像科、超声科、胃肠外科、骨科等建立绿色通道,实现检查、会诊、治疗一站式高效协同。特别是PET/CT,犹如放疗科的“卫星扫描”,为肿瘤诊疗提供精确情报,为此在共建的首个年度PET/CT检查量同比增长249%,精放中心贡献率高达72%,展现了放射肿瘤科和核医学科“双核发展”的全新局面。

多科协同不仅全面提升医院整体诊疗效能与服务水平,更持续释放“医核裂变”的巨大价值——以精准医疗传递医学温度,让优质医疗资源真正可及、共享。

图为院方授予夏廷毅教授、张红志教授“杰出医疗专家奖”

在医院党委的战略统筹与夏廷毅教授的专业领航下,通过创新机制驱动、搭建平台支撑、多科协同推进,不仅推动了放射肿瘤专科的高质量快速发展,更探索出助力解决优质医疗资源不充分不平衡的“416经验”。

实践证明:创新机制是驱动医院高质量快速发展的核心动力。坚持以患者为中心、以创新突破壁垒,必将为“健康中国”建设注入强劲动能,为推动医院高质量快速发展产生深远影响。(金世彬 张樟)

责任编辑:李 震

杭州股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:河南配资公司”这突如其来的“遣返”令

- 下一篇:没有了